Frila pra quem?

21 de Junho de 2018

Os desafios e as desigualdades de quem trampa como freelancer

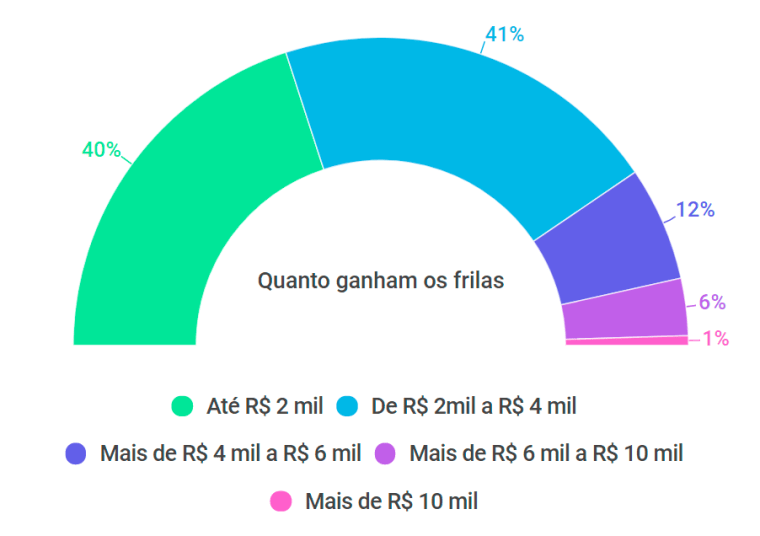

“Não cheguei a levar calote, mas já esperei até 90 dias para receber um pagamento”, diz Bianca Borges, 32, que está na segunda temporada como frila e hoje se mantém com os frilas fixos – “ganhando mais com publicidade e produção de conteúdo para agências do que com jornalismo, infelizmente”.

A quantidade de repórteres no Brasil vem caindo nos últimos anos e o salário também: de 2014 para 2015 redações ficaram 10% menores e quem não foi demitido ganha, em média 3% a menos, pelos dados do Mapa da Indústria Criativa da Firjan. Pela Conta dos passaralhos foram 380 cortes de jornalistas no ano passado, 60% a mais que em 2016.

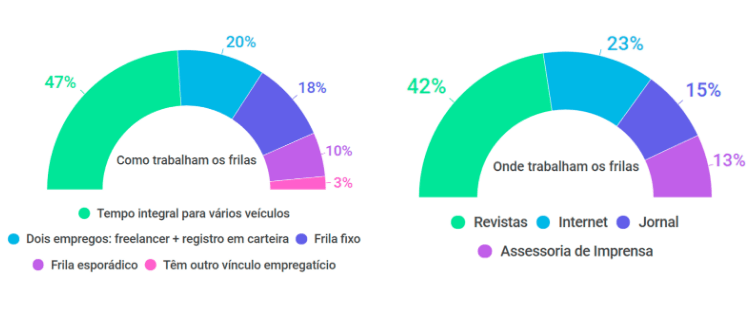

Nesse cenário de enxugamento, o freelancer passa de exceção a peça necessária para manter a engrenagem das redações, como aponta André Caetano Thibes no artigo O freelancer no contexto de mudanças no mundo do Jornalismo. Uma realidade que não é acessível a quem não tem grana ou apoio para esperar o pagamento cair ou trabalhar muito por um pagamento baixo. Como o que a Luna D’Alama, formada há dez anos em jornalismo na UFSC e letras na USP, ganhava por uma matéria entre 2014 e o ano passado, quando trabalhou como frila. “Não adiantava argumentar que a matéria tinha trocentas fontes, 10 mil caracteres, nada. Era R$ 300 e ponto.”

O mesmo acontece nos processos de trainee dos grandes jornais. Diferente das outras profissões, no jornalismo, para ser trainee é preciso ter grana, já que os veículos não remuneram quem está sendo treinado trabalhando – em programas que duram de um a três meses.

Turma da Escola de Jornalismo 2017 junto com Data_Labe e equipe do Nexo.

Na Escola de Jornalismo da Énois, a formação e a produção da galera são bancadas por apoiadores, editais e Leis de incentivo e a distribuição é feita por meio de parcerias de publicação – como a que já fizemos com Nexo e UOL TAB. Nesses casos específicos, os veículos não pagam pela produção (porque ela já foi financiada) e levam as reportagens especiais de uma juventude talentosa das periferias para seus leitores.

Só que esse modelo não serve para tudo e todos. Não funciona, por exemplo, para coletivos e outras iniciativas que se sustentam a partir de sua produção. Jornalismo não é pago com reconhecimento e é interesse e necessidade dos veículos ter vozes diversas. Portanto, é preciso entender que para ter representatividade, redações precisam também contemplar modelos diversos de remuneração. E, pode apostar, eles dão retorno.

NO RADAR

- “A desculpa é sempre ‘não conseguimos encontrar jornalistas não-brancos’. Eles estão lá. Digo, nós existimos, certo? As empresas jornalísticas – por conta da homogeneidade e o fato de recrutar em lugares parecidos – perdem isso de vista e têm de ser proativas para recrutar”, diz Tanzina Vega em entrevista à Columbia Journalism Review. A jornalista não-branca e especializada em diversidade e raça vai substituir John Hockenberry, acusado de abuso sexual, no programa de rádio Takeaway. Vinda de um bairro operário, diz que gente como ela não costuma ir longe no jornalismo. “Parece um luxo poder viver de escrever e ler histórias. Acho que nós, como redações, temos de examinar quem estamos contratando, porque estamos contratando e porque não abrimos as portas para pessoas que não são das universidades Ivy League (as oito universidades privadas do nordeste dos Estados Unidos).”

- Os jornalistas precisam treinamento para fazer jornalismo inclusivo e diverso em oposição ao jornalismo rápido – e até preguiçoso –, mais focado na confirmação das informações, no sim ou não, aponta um painel sobre liberdade de expressão multicultural do Media Diversity Institute e Center for International Media Assistance, que o IJNet acompanhou. É responsabilidade dos jornalistas trazer perspectivas diferentes para que o jornalismo reflita o multiculturalismo da sociedade e os currículos dos cursos precisam refletir isso.

- Especial de diversidade do Jornalistas&Cia tem só um negro entre os dez entrevistados. O foco é o gênero e a comunicação corporativa como instrumento para o aumento da diversidade – não o jornalismo. Pouco ouve LGBT e negros, retratando o quanto o perfil de quem manda nas empresas é distante do da população brasileira, “como se empresas e sociedade fossem dois mundos paralelos”, nas palavras de Wilson Barros, diretor da Race Comunicação, e único negro do especial.

- As jornalistas esportivas criaram a campanha #deixaelatrabalhar, pelo respeito e contra o machismo nos estádios, ruas e redações. O Facebook delas é seguido por mais de 15 mil pessoas e monitora o impacto da iniciativa. O e-mail (deixaelatrabalhar@gmail.com) foi aberto para receber denúncias.

- A imprensa russa está boicotando a Duma, equivalente à Câmara dos Deputados, depois de um parlamentar ser inocentado de acusações de abuso sexual a repórteres, pelo comitê de ética. A RBC, um dos maiores grupos de mídia do país, fez um recall de jornalistas e outros colocaram limite nas aproximações das profissionais com Leonid Slutsky, o deputado acusado.

- Nos EUA, empregados do conglomerado dono da revista Time estão pressionando por mais diversidade nos cargos de chefia. “Eles perguntaram à chefia porque não há mulheres nos cargos executivos, se eles são tão diversos; e se perceberam que diversidade vai além de gênero”, diz reportagem do New York Post. A Time foi comprada pelo grupo Meredith no começo do ano.

- A National Geographic contratou um historiador para analisar a cobertura sobre os negros e mostrar de que forma foi racista ao longo da história. “Até os anos 1970s, a revista ignorava os negros dos Estados Unidos, raramente tratando deles para além de operários ou empregados domésticos enquanto retratava os “nativos” de fora como exóticos, famosa e frequentemente sem roupa, caçadores – e todo tipo de clichê.” Se no passado os negros e povos tradicionais não eram ouvidos, em 2015 a revista deu câmeras a jovens do Haiti para falar sobre a realidade do país. A análise é parte de um edição especial sobre raça.